The following article is from 燃烧的岛群 Author 群主飞龙

本文是 ” 燃烧的岛群 ” 第 1481 篇原创文章,作者:Behemoth。

全文共约 3200 字,配图 13 幅,阅读需要 10 分钟,2025 年 11 月 6 日首发。

本文收录于作者 “behemoth” 专辑,欢迎持续关注。

一个不够就来俩

作为一种重于空气的垂直起降飞行器,直升机的诞生标志着人类终于可以 ” 像鸟一样飞行 “,然而,相比固定翼飞机,直升机的结构明显要复杂许多,尤其是作为垂直升力来源的旋翼在旋转时空气对其作用而产生的反作用力矩,如果不设法加以平衡,将导致机体逆旋翼转向自旋,从而引发其他更严重的后果。

为了解决这一问题,早期航空工程师们进行了大量探索,从而诞生了一系列解决方案,其中单旋翼配尾桨不仅是诞生的最早的方案之一,也是最为后世航空工程师所接受的方案之一,这种方案较好的在直升机气动布局、操纵稳定性和振动等方面取得了平衡,设计制造技术也相对成熟,然而采用这种型式就需要在直升机机尾加装一副尾桨以平衡旋翼的反扭矩,不仅增加了直升机的尺寸和重量,而且还增加了功耗。因此,如何将这一 ” 小尾巴 ” 去掉,并让直升机更加紧凑,就成为了航空工程师们努力的一个方向。

事实上,早在直升机发展初期,就有航空工程师提出,既然单旋翼会产生反作用力矩,那如果再引入一副旋翼,让二者的反作用力矩互相地效岂不两全其美?由此就诞生了一系列双旋翼布局的直升机。最初诞生的横列式双旋翼直升机的旋翼系统为两副横向并排布置、旋转方向相反的旋翼,虽然可以获得更大的机体载重,但由于存在机翼和位于机翼上的两具发动机短舱,因而飞行阻力较大且垂直飞行性能差,而纵列式双旋翼直升机虽然由于两副主旋翼采用纵向布置从而保证了总体结构的紧凑且抗侧风能力强,但前旋翼对后旋翼产生的气动干扰依然带来了操纵品质低以及偏航操纵效率较低等缺点,同时这两种布局都很难被用于轻型直升机,于是就有航空工程师 ” 更进一步 “,想到了将两副旋翼共轴布置的方式,这样等于就获得了一架 ” 无尾 ” 直升机,不仅适合在狭小区域起降,停放时所需空间也明显小于带尾桨直升机,可以将直升机的优势发挥到极致。

1944 年 7 月 4 日,美国工程师小斯坦利 · 希勒(Stanley Hiller Jr.)驾驶其自行设计的 XH-44 型直升机完成首飞,这也标志着共轴式直升机的诞生。虽然该机最终并没有获得来自美军或者民间机构的订单,但依然被认为具有发展前途,于是这一概念开始在全世界范围内流行起来。

图 1、在加州大学伯克利分校玫瑰湾体育场进行首飞的 XH-44 型直升机

新领域的新作为

作为第二次世界大战中苏联空军作战飞机的主要设计者之一,亚历山大 · 雅科夫列夫和他领导的雅科夫列夫设计局在整个战争期间都专注于固定翼飞机的研发,但在战争结束后,进入德国境内搜集德国航空技术情报的苏联航空专家在了解到德国直升机研发进度和一些实用化机型技术细节,尤其是设法评估了一架被缴获的 Fa 223″ 龙 ” 式直升机后,意识到直升机在未来战争中的价值,因此提议加速本国直升机的研发工作,由此,包括雅科夫列夫设计局在内,一系列新型直升机研发项目纷纷上马。

图 2、早在战前,苏联航空业就已经开始探索直升机技术,图为由伊万・布拉图欣(Ivan Pavlovich Bratukhin)领导的设计局研制的 2MG Omega 系列横列式双旋翼直升机

1946 年,代号为 ” 试验直升机 “(俄语名称:Экспериментальный Геликоптер,拉丁字母转写为 Eksperimentahl ’ nyy ghelikopter,缩写为 EG)的研究项目正式上马,当然,雅科夫列夫设计局 ” 掺和 ” 直升机设计也不是拍脑袋,他们为此做了不少 ” 功课 ” ——除了研究德国直升机的资料之外,以项目总设计师贝莫沃(Bemowo)为首的一批技术人员还曾与法国布雷盖公司进行技术交流,并掌握了法国从战前开始研发的 ” 多兰德 “(Dorand)系列共轴式直升机的一部分技术资料。

图 3、在战后完成的 ” 多兰德 “G.20 型共轴式直升机原型机

由于当时的雅科夫列夫设计局正是兵强马壮的时候,因此在完成包括 Yak-15/17 等项目的同时就顺带进行了 ” 试验直升机 ” 的设计,并于 1947 年初完成了初始设计,之后为了稳妥起见,研发团队先制造了一个 ” 试验直升机 ” 的缩比例模型,并以雅科夫列夫设计局的代号 OKB-115 将其命名为 ED-115,而第一架原型机在 1947 年夏天即宣告完成,并立刻投入了各方面试验。

图 4、ED-115 号模型

图 5、刚刚制造完成的 ” 试验直升机 ” 原型机

创新出个 ” 啥 “

非常有意思的是,就在进行新型直升机研发项目的消息传遍整个设计局时,设计局内不少人得知此事后的第一反应居然是 ” 啥,你在开玩笑吗 “(俄语:шутыш,拉丁字母音译为 Shootka),因此这架 ” 试验直升机 ” 还多了个诨名 ” 啥 “(Sh)。

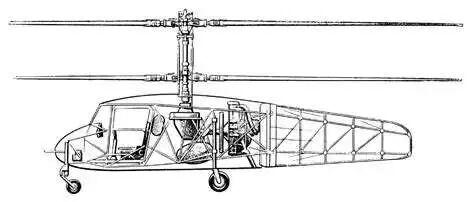

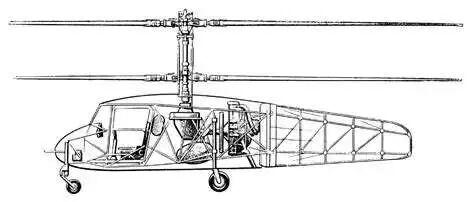

图 6、” 试验直升机 ” 机体结构解剖图

” 试验直升机 ” 机体全长 6.53 米,旋翼直径为 10 米,机体空重为 878 千克,最大起飞重量达到 1020 千克,这样的 ” 小身板 ” 的结果就是机体研发难度下降,从而是研发团队可以更专注于共轴式结构的设计。为了降低机体重量,” 试验直升机 ” 并未采用全金属机身,而是由钢管焊接出机身骨架,整个机体被分为三部分,其中包括可以容纳驾驶和副驾驶的驾驶舱在内的机体前部以杜拉铝充当蒙皮,包括发动机以及油箱和减速器在内的中间部分有部分(除发动机舱外)使用杜拉铝蒙皮,而包括水平尾翼和位于其两端的两片垂直尾翼的整个机尾的后段机身则以织物蒙皮覆盖。” 试验直升机 ” 的起落架为固定式前三点式起落架,配备垂直减震支撑。

图 7、” 试验直升机 ” 正面图,可见其起落架形态和结构

作为 ” 试验直升机 ” 的动力来源,一台什韦索夫(Shvetsov)M-11FR-1 型星形 5 缸气冷式发动机可以提供最大 140 马力的输出功率。该发动机使用一个传动系统驱动两副共轴布置的由层压松木和硬木制成的双叶可折叠式旋翼,两副旋翼被连接在钢和杜拉铝制成的枢轴上,以互为相反的方向旋转,均可达到 233 转 / 分的转速。而传动系统包括离心离合器、90 度转角齿轮箱(一种用于改变动力传输方向的机械装置,可将动力传输方向从水平转为垂直或反之)和冷却风扇等。存放燃油的油箱被放置在齿轮箱下方,而滑油箱则位于发动机旁。值得一提的是,” 试验直升机 ” 的旋翼铰链系统既可以通过液压系统调整所有旋翼叶片的共同倾斜角度(从而控制推进力)也可以调整单个叶片的倾斜角度(从而产生侧向力或实现转向),并且可以在飞行过程中自动校正叶片的倾斜角度。

图 8、M-11FR-1 实物图

图 9、” 试验直升机 ” 旋翼铰链系统控制结构示意图

未竟的高飞

” 试验直升机 ” 原型机由试飞员特扎夫罗夫斯基(V.V.Tezavrovskii)完成了首飞,为了安全起见,早期的 40 次飞行 ( 总飞行时间约为 5 小时 ) 均为系留飞行,直到当年 12 月 20 日才完成了首次自由飞行试验。由于在试飞过程中试飞员和设计团队发现直升机的重心过于靠后,因此原型机的尾翼被拆除,而滑油箱则被重新布置在驾驶舱后的位置。

图 10、经过修改尾部设计后的 ” 试验直升机 ” 原型机

图 11、修改后的 ” 试验直升机 ” 结构图,注意滑油箱位置

图 12、飞行中的 ” 试验直升机 ” 原型机

考虑到 M-11FR-1 的功率已经有些 ” 不够用 “,因此到了 1948 年初 ” 试验直升机 ” 开始尝试以 M-12 型发动机换装原发动机,换装后的首次试飞于当年 4 月 9 日进行,但事实证明换装效果不佳,因此 ” 试验直升机 ” 由被迫换回了 M-11FR-1。

截止到 1948 年 7 月 8 日,” 试验直升机 ” 共进行了 75 次自由飞行 ( 总飞行时间约 15 小时 ) ,尽管在悬停时表现尚可,但一旦速度接近 30 千米 / 时就会出现过度振动、杆力损失和旋翼不稳定等问题。不仅最大速度仅达到了 70 千米 / 时(设计最大速度为 93 千米 / 时),飞行高度也从来没有突破 180 米(设计最大升限位 2700 米),而 235 千米的最大航程就更是无从 ” 试 ” 起。虽然这些问题并非难以解决,但雅科夫列夫设计局已经没有机会了,同样是在 1948 年,由米哈伊尔 · 米里(Mikhail Mil)领导的设计局设计的 GM-1(GM 为俄语 ” 米里直升机 ” 的拉丁字母转写 Gelikopter Mil 的缩写)完成了首飞,这种直升机采用传统的单旋翼配尾桨式布局,不仅更加成熟可靠,而且改进和发展潜力也更大,随着该机最终以 Mi-1 的编号成为苏联历史上第一种投入批量生产的直升机,” 试验直升机 ” 也失去了进一步完善的可能。

图 13.

就在 ” 试验直升机 ” 项目被取消时,正在建造中的第二架样机直接被废弃,而唯一完成的原型机在莫斯科航空研究所被保存了几年,直到 1954 年被学生改造成一架机器雪橇并被捐赠给了哈萨克斯坦的一个农场,之后的命运不得而知,这就是雅科夫列夫设计局的的第一个直升机研发项目的结局。

– 全文完,敬请期待下一篇!-

The following article is from 燃烧的岛群 Author 群主飞龙

本文是 ” 燃烧的岛群 ” 第 1481 篇原创文章,作者:Behemoth。

全文共约 3200 字,配图 13 幅,阅读需要 10 分钟,2025 年 11 月 6 日首发。

本文收录于作者 “behemoth” 专辑,欢迎持续关注。

一个不够就来俩

作为一种重于空气的垂直起降飞行器,直升机的诞生标志着人类终于可以 ” 像鸟一样飞行 “,然而,相比固定翼飞机,直升机的结构明显要复杂许多,尤其是作为垂直升力来源的旋翼在旋转时空气对其作用而产生的反作用力矩,如果不设法加以平衡,将导致机体逆旋翼转向自旋,从而引发其他更严重的后果。

为了解决这一问题,早期航空工程师们进行了大量探索,从而诞生了一系列解决方案,其中单旋翼配尾桨不仅是诞生的最早的方案之一,也是最为后世航空工程师所接受的方案之一,这种方案较好的在直升机气动布局、操纵稳定性和振动等方面取得了平衡,设计制造技术也相对成熟,然而采用这种型式就需要在直升机机尾加装一副尾桨以平衡旋翼的反扭矩,不仅增加了直升机的尺寸和重量,而且还增加了功耗。因此,如何将这一 ” 小尾巴 ” 去掉,并让直升机更加紧凑,就成为了航空工程师们努力的一个方向。

事实上,早在直升机发展初期,就有航空工程师提出,既然单旋翼会产生反作用力矩,那如果再引入一副旋翼,让二者的反作用力矩互相地效岂不两全其美?由此就诞生了一系列双旋翼布局的直升机。最初诞生的横列式双旋翼直升机的旋翼系统为两副横向并排布置、旋转方向相反的旋翼,虽然可以获得更大的机体载重,但由于存在机翼和位于机翼上的两具发动机短舱,因而飞行阻力较大且垂直飞行性能差,而纵列式双旋翼直升机虽然由于两副主旋翼采用纵向布置从而保证了总体结构的紧凑且抗侧风能力强,但前旋翼对后旋翼产生的气动干扰依然带来了操纵品质低以及偏航操纵效率较低等缺点,同时这两种布局都很难被用于轻型直升机,于是就有航空工程师 ” 更进一步 “,想到了将两副旋翼共轴布置的方式,这样等于就获得了一架 ” 无尾 ” 直升机,不仅适合在狭小区域起降,停放时所需空间也明显小于带尾桨直升机,可以将直升机的优势发挥到极致。

1944 年 7 月 4 日,美国工程师小斯坦利 · 希勒(Stanley Hiller Jr.)驾驶其自行设计的 XH-44 型直升机完成首飞,这也标志着共轴式直升机的诞生。虽然该机最终并没有获得来自美军或者民间机构的订单,但依然被认为具有发展前途,于是这一概念开始在全世界范围内流行起来。

图 1、在加州大学伯克利分校玫瑰湾体育场进行首飞的 XH-44 型直升机

新领域的新作为

作为第二次世界大战中苏联空军作战飞机的主要设计者之一,亚历山大 · 雅科夫列夫和他领导的雅科夫列夫设计局在整个战争期间都专注于固定翼飞机的研发,但在战争结束后,进入德国境内搜集德国航空技术情报的苏联航空专家在了解到德国直升机研发进度和一些实用化机型技术细节,尤其是设法评估了一架被缴获的 Fa 223″ 龙 ” 式直升机后,意识到直升机在未来战争中的价值,因此提议加速本国直升机的研发工作,由此,包括雅科夫列夫设计局在内,一系列新型直升机研发项目纷纷上马。

图 2、早在战前,苏联航空业就已经开始探索直升机技术,图为由伊万・布拉图欣(Ivan Pavlovich Bratukhin)领导的设计局研制的 2MG Omega 系列横列式双旋翼直升机

1946 年,代号为 ” 试验直升机 “(俄语名称:Экспериментальный Геликоптер,拉丁字母转写为 Eksperimentahl ’ nyy ghelikopter,缩写为 EG)的研究项目正式上马,当然,雅科夫列夫设计局 ” 掺和 ” 直升机设计也不是拍脑袋,他们为此做了不少 ” 功课 ” ——除了研究德国直升机的资料之外,以项目总设计师贝莫沃(Bemowo)为首的一批技术人员还曾与法国布雷盖公司进行技术交流,并掌握了法国从战前开始研发的 ” 多兰德 “(Dorand)系列共轴式直升机的一部分技术资料。

图 3、在战后完成的 ” 多兰德 “G.20 型共轴式直升机原型机

由于当时的雅科夫列夫设计局正是兵强马壮的时候,因此在完成包括 Yak-15/17 等项目的同时就顺带进行了 ” 试验直升机 ” 的设计,并于 1947 年初完成了初始设计,之后为了稳妥起见,研发团队先制造了一个 ” 试验直升机 ” 的缩比例模型,并以雅科夫列夫设计局的代号 OKB-115 将其命名为 ED-115,而第一架原型机在 1947 年夏天即宣告完成,并立刻投入了各方面试验。

图 4、ED-115 号模型

图 5、刚刚制造完成的 ” 试验直升机 ” 原型机

创新出个 ” 啥 “

非常有意思的是,就在进行新型直升机研发项目的消息传遍整个设计局时,设计局内不少人得知此事后的第一反应居然是 ” 啥,你在开玩笑吗 “(俄语:шутыш,拉丁字母音译为 Shootka),因此这架 ” 试验直升机 ” 还多了个诨名 ” 啥 “(Sh)。

图 6、” 试验直升机 ” 机体结构解剖图

” 试验直升机 ” 机体全长 6.53 米,旋翼直径为 10 米,机体空重为 878 千克,最大起飞重量达到 1020 千克,这样的 ” 小身板 ” 的结果就是机体研发难度下降,从而是研发团队可以更专注于共轴式结构的设计。为了降低机体重量,” 试验直升机 ” 并未采用全金属机身,而是由钢管焊接出机身骨架,整个机体被分为三部分,其中包括可以容纳驾驶和副驾驶的驾驶舱在内的机体前部以杜拉铝充当蒙皮,包括发动机以及油箱和减速器在内的中间部分有部分(除发动机舱外)使用杜拉铝蒙皮,而包括水平尾翼和位于其两端的两片垂直尾翼的整个机尾的后段机身则以织物蒙皮覆盖。” 试验直升机 ” 的起落架为固定式前三点式起落架,配备垂直减震支撑。

图 7、” 试验直升机 ” 正面图,可见其起落架形态和结构

作为 ” 试验直升机 ” 的动力来源,一台什韦索夫(Shvetsov)M-11FR-1 型星形 5 缸气冷式发动机可以提供最大 140 马力的输出功率。该发动机使用一个传动系统驱动两副共轴布置的由层压松木和硬木制成的双叶可折叠式旋翼,两副旋翼被连接在钢和杜拉铝制成的枢轴上,以互为相反的方向旋转,均可达到 233 转 / 分的转速。而传动系统包括离心离合器、90 度转角齿轮箱(一种用于改变动力传输方向的机械装置,可将动力传输方向从水平转为垂直或反之)和冷却风扇等。存放燃油的油箱被放置在齿轮箱下方,而滑油箱则位于发动机旁。值得一提的是,” 试验直升机 ” 的旋翼铰链系统既可以通过液压系统调整所有旋翼叶片的共同倾斜角度(从而控制推进力)也可以调整单个叶片的倾斜角度(从而产生侧向力或实现转向),并且可以在飞行过程中自动校正叶片的倾斜角度。

图 8、M-11FR-1 实物图

图 9、” 试验直升机 ” 旋翼铰链系统控制结构示意图

未竟的高飞

” 试验直升机 ” 原型机由试飞员特扎夫罗夫斯基(V.V.Tezavrovskii)完成了首飞,为了安全起见,早期的 40 次飞行 ( 总飞行时间约为 5 小时 ) 均为系留飞行,直到当年 12 月 20 日才完成了首次自由飞行试验。由于在试飞过程中试飞员和设计团队发现直升机的重心过于靠后,因此原型机的尾翼被拆除,而滑油箱则被重新布置在驾驶舱后的位置。

图 10、经过修改尾部设计后的 ” 试验直升机 ” 原型机

图 11、修改后的 ” 试验直升机 ” 结构图,注意滑油箱位置

图 12、飞行中的 ” 试验直升机 ” 原型机

考虑到 M-11FR-1 的功率已经有些 ” 不够用 “,因此到了 1948 年初 ” 试验直升机 ” 开始尝试以 M-12 型发动机换装原发动机,换装后的首次试飞于当年 4 月 9 日进行,但事实证明换装效果不佳,因此 ” 试验直升机 ” 由被迫换回了 M-11FR-1。

截止到 1948 年 7 月 8 日,” 试验直升机 ” 共进行了 75 次自由飞行 ( 总飞行时间约 15 小时 ) ,尽管在悬停时表现尚可,但一旦速度接近 30 千米 / 时就会出现过度振动、杆力损失和旋翼不稳定等问题。不仅最大速度仅达到了 70 千米 / 时(设计最大速度为 93 千米 / 时),飞行高度也从来没有突破 180 米(设计最大升限位 2700 米),而 235 千米的最大航程就更是无从 ” 试 ” 起。虽然这些问题并非难以解决,但雅科夫列夫设计局已经没有机会了,同样是在 1948 年,由米哈伊尔 · 米里(Mikhail Mil)领导的设计局设计的 GM-1(GM 为俄语 ” 米里直升机 ” 的拉丁字母转写 Gelikopter Mil 的缩写)完成了首飞,这种直升机采用传统的单旋翼配尾桨式布局,不仅更加成熟可靠,而且改进和发展潜力也更大,随着该机最终以 Mi-1 的编号成为苏联历史上第一种投入批量生产的直升机,” 试验直升机 ” 也失去了进一步完善的可能。

图 13.

就在 ” 试验直升机 ” 项目被取消时,正在建造中的第二架样机直接被废弃,而唯一完成的原型机在莫斯科航空研究所被保存了几年,直到 1954 年被学生改造成一架机器雪橇并被捐赠给了哈萨克斯坦的一个农场,之后的命运不得而知,这就是雅科夫列夫设计局的的第一个直升机研发项目的结局。

– 全文完,敬请期待下一篇!-

The following article is from 燃烧的岛群 Author 群主飞龙本文是 ” 燃烧的岛群 ” 第 1481 篇原创文章,作者:Behemoth。全文共约 3200 字,配图 13 幅,阅读需要 10 分钟,2025 年 11 月 6 日首发。本文收录于作者 “behemoth” 专辑,欢迎持续关注。一个不够就来俩作为一种重于空气的垂直起降飞行器,直升机的诞生标志着人类终于可以 ” 像鸟一样飞行 “,然而,相比固定翼飞机,直升机的结构明显要复杂许多,尤其是作为垂直升力来源的旋翼在旋转时空气对其作用而产生的反作用力矩,如果不设法加以平衡,将导致机体逆旋翼转向自旋,从而引发其他更严重的后果。为了解决这一问题,早期航空工程师们进行了大量探索,从而诞生了一系列解决方案,其中单旋翼配尾桨不仅是诞生的最早的方案之一,也是最为后世航空工程师所接受的方案之一,这种方案较好的在直升机气动布局、操纵稳定性和振动等方面取得了平衡,设计制造技术也相对成熟,然而采用这种型式就需要在直升机机尾加装一副尾桨以平衡旋翼的反扭矩,不仅增加了直升机的尺寸和重量,而且还增加了功耗。因此,如何将这一 ” 小尾巴 ” 去掉,并让直升机更加紧凑,就成为了航空工程师们努力的一个方向。事实上,早在直升机发展初期,就有航空工程师提出,既然单旋翼会产生反作用力矩,那如果再引入一副旋翼,让二者的反作用力矩互相地效岂不两全其美?由此就诞生了一系列双旋翼布局的直升机。最初诞生的横列式双旋翼直升机的旋翼系统为两副横向并排布置、旋转方向相反的旋翼,虽然可以获得更大的机体载重,但由于存在机翼和位于机翼上的两具发动机短舱,因而飞行阻力较大且垂直飞行性能差,而纵列式双旋翼直升机虽然由于两副主旋翼采用纵向布置从而保证了总体结构的紧凑且抗侧风能力强,但前旋翼对后旋翼产生的气动干扰依然带来了操纵品质低以及偏航操纵效率较低等缺点,同时这两种布局都很难被用于轻型直升机,于是就有航空工程师 ” 更进一步 “,想到了将两副旋翼共轴布置的方式,这样等于就获得了一架 ” 无尾 ” 直升机,不仅适合在狭小区域起降,停放时所需空间也明显小于带尾桨直升机,可以将直升机的优势发挥到极致。1944 年 7 月 4 日,美国工程师小斯坦利 · 希勒(Stanley Hiller Jr.)驾驶其自行设计的 XH-44 型直升机完成首飞,这也标志着共轴式直升机的诞生。虽然该机最终并没有获得来自美军或者民间机构的订单,但依然被认为具有发展前途,于是这一概念开始在全世界范围内流行起来。图 1、在加州大学伯克利分校玫瑰湾体育场进行首飞的 XH-44 型直升机新领域的新作为作为第二次世界大战中苏联空军作战飞机的主要设计者之一,亚历山大 · 雅科夫列夫和他领导的雅科夫列夫设计局在整个战争期间都专注于固定翼飞机的研发,但在战争结束后,进入德国境内搜集德国航空技术情报的苏联航空专家在了解到德国直升机研发进度和一些实用化机型技术细节,尤其是设法评估了一架被缴获的 Fa 223″ 龙 ” 式直升机后,意识到直升机在未来战争中的价值,因此提议加速本国直升机的研发工作,由此,包括雅科夫列夫设计局在内,一系列新型直升机研发项目纷纷上马。图 2、早在战前,苏联航空业就已经开始探索直升机技术,图为由伊万・布拉图欣(Ivan Pavlovich Bratukhin)领导的设计局研制的 2MG Omega 系列横列式双旋翼直升机1946 年,代号为 ” 试验直升机 “(俄语名称:Экспериментальный Геликоптер,拉丁字母转写为 Eksperimentahl ’ nyy ghelikopter,缩写为 EG)的研究项目正式上马,当然,雅科夫列夫设计局 ” 掺和 ” 直升机设计也不是拍脑袋,他们为此做了不少 ” 功课 ” ——除了研究德国直升机的资料之外,以项目总设计师贝莫沃(Bemowo)为首的一批技术人员还曾与法国布雷盖公司进行技术交流,并掌握了法国从战前开始研发的 ” 多兰德 “(Dorand)系列共轴式直升机的一部分技术资料。图 3、在战后完成的 ” 多兰德 “G.20 型共轴式直升机原型机由于当时的雅科夫列夫设计局正是兵强马壮的时候,因此在完成包括 Yak-15/17 等项目的同时就顺带进行了 ” 试验直升机 ” 的设计,并于 1947 年初完成了初始设计,之后为了稳妥起见,研发团队先制造了一个 ” 试验直升机 ” 的缩比例模型,并以雅科夫列夫设计局的代号 OKB-115 将其命名为 ED-115,而第一架原型机在 1947 年夏天即宣告完成,并立刻投入了各方面试验。图 4、ED-115 号模型图 5、刚刚制造完成的 ” 试验直升机 ” 原型机创新出个 ” 啥 “非常有意思的是,就在进行新型直升机研发项目的消息传遍整个设计局时,设计局内不少人得知此事后的第一反应居然是 ” 啥,你在开玩笑吗 “(俄语:шутыш,拉丁字母音译为 Shootka),因此这架 ” 试验直升机 ” 还多了个诨名 ” 啥 “(Sh)。图 6、” 试验直升机 ” 机体结构解剖图” 试验直升机 ” 机体全长 6.53 米,旋翼直径为 10 米,机体空重为 878 千克,最大起飞重量达到 1020 千克,这样的 ” 小身板 ” 的结果就是机体研发难度下降,从而是研发团队可以更专注于共轴式结构的设计。为了降低机体重量,” 试验直升机 ” 并未采用全金属机身,而是由钢管焊接出机身骨架,整个机体被分为三部分,其中包括可以容纳驾驶和副驾驶的驾驶舱在内的机体前部以杜拉铝充当蒙皮,包括发动机以及油箱和减速器在内的中间部分有部分(除发动机舱外)使用杜拉铝蒙皮,而包括水平尾翼和位于其两端的两片垂直尾翼的整个机尾的后段机身则以织物蒙皮覆盖。” 试验直升机 ” 的起落架为固定式前三点式起落架,配备垂直减震支撑。图 7、” 试验直升机 ” 正面图,可见其起落架形态和结构作为 ” 试验直升机 ” 的动力来源,一台什韦索夫(Shvetsov)M-11FR-1 型星形 5 缸气冷式发动机可以提供最大 140 马力的输出功率。该发动机使用一个传动系统驱动两副共轴布置的由层压松木和硬木制成的双叶可折叠式旋翼,两副旋翼被连接在钢和杜拉铝制成的枢轴上,以互为相反的方向旋转,均可达到 233 转 / 分的转速。而传动系统包括离心离合器、90 度转角齿轮箱(一种用于改变动力传输方向的机械装置,可将动力传输方向从水平转为垂直或反之)和冷却风扇等。存放燃油的油箱被放置在齿轮箱下方,而滑油箱则位于发动机旁。值得一提的是,” 试验直升机 ” 的旋翼铰链系统既可以通过液压系统调整所有旋翼叶片的共同倾斜角度(从而控制推进力)也可以调整单个叶片的倾斜角度(从而产生侧向力或实现转向),并且可以在飞行过程中自动校正叶片的倾斜角度。图 8、M-11FR-1 实物图图 9、” 试验直升机 ” 旋翼铰链系统控制结构示意图未竟的高飞” 试验直升机 ” 原型机由试飞员特扎夫罗夫斯基(V.V.Tezavrovskii)完成了首飞,为了安全起见,早期的 40 次飞行 ( 总飞行时间约为 5 小时 ) 均为系留飞行,直到当年 12 月 20 日才完成了首次自由飞行试验。由于在试飞过程中试飞员和设计团队发现直升机的重心过于靠后,因此原型机的尾翼被拆除,而滑油箱则被重新布置在驾驶舱后的位置。图 10、经过修改尾部设计后的 ” 试验直升机 ” 原型机图 11、修改后的 ” 试验直升机 ” 结构图,注意滑油箱位置图 12、飞行中的 ” 试验直升机 ” 原型机考虑到 M-11FR-1 的功率已经有些 ” 不够用 “,因此到了 1948 年初 ” 试验直升机 ” 开始尝试以 M-12 型发动机换装原发动机,换装后的首次试飞于当年 4 月 9 日进行,但事实证明换装效果不佳,因此 ” 试验直升机 ” 由被迫换回了 M-11FR-1。截止到 1948 年 7 月 8 日,” 试验直升机 ” 共进行了 75 次自由飞行 ( 总飞行时间约 15 小时 ) ,尽管在悬停时表现尚可,但一旦速度接近 30 千米 / 时就会出现过度振动、杆力损失和旋翼不稳定等问题。不仅最大速度仅达到了 70 千米 / 时(设计最大速度为 93 千米 / 时),飞行高度也从来没有突破 180 米(设计最大升限位 2700 米),而 235 千米的最大航程就更是无从 ” 试 ” 起。虽然这些问题并非难以解决,但雅科夫列夫设计局已经没有机会了,同样是在 1948 年,由米哈伊尔 · 米里(Mikhail Mil)领导的设计局设计的 GM-1(GM 为俄语 ” 米里直升机 ” 的拉丁字母转写 Gelikopter Mil 的缩写)完成了首飞,这种直升机采用传统的单旋翼配尾桨式布局,不仅更加成熟可靠,而且改进和发展潜力也更大,随着该机最终以 Mi-1 的编号成为苏联历史上第一种投入批量生产的直升机,” 试验直升机 ” 也失去了进一步完善的可能。图 13. 就在 ” 试验直升机 ” 项目被取消时,正在建造中的第二架样机直接被废弃,而唯一完成的原型机在莫斯科航空研究所被保存了几年,直到 1954 年被学生改造成一架机器雪橇并被捐赠给了哈萨克斯坦的一个农场,之后的命运不得而知,这就是雅科夫列夫设计局的的第一个直升机研发项目的结局。- 全文完,敬请期待下一篇!-

The following article is from 燃烧的岛群 Author 群主飞龙本文是 ” 燃烧的岛群 ” 第 1481 篇原创文章,作者:Behemoth。全文共约 3200 字,配图 13 幅,阅读需要 10 分钟,2025 年 11 月 6 日首发。本文收录于作者 “behemoth” 专辑,欢迎持续关注。一个不够就来俩作为一种重于空气的垂直起降飞行器,直升机的诞生标志着人类终于可以 ” 像鸟一样飞行 “,然而,相比固定翼飞机,直升机的结构明显要复杂许多,尤其是作为垂直升力来源的旋翼在旋转时空气对其作用而产生的反作用力矩,如果不设法加以平衡,将导致机体逆旋翼转向自旋,从而引发其他更严重的后果。为了解决这一问题,早期航空工程师们进行了大量探索,从而诞生了一系列解决方案,其中单旋翼配尾桨不仅是诞生的最早的方案之一,也是最为后世航空工程师所接受的方案之一,这种方案较好的在直升机气动布局、操纵稳定性和振动等方面取得了平衡,设计制造技术也相对成熟,然而采用这种型式就需要在直升机机尾加装一副尾桨以平衡旋翼的反扭矩,不仅增加了直升机的尺寸和重量,而且还增加了功耗。因此,如何将这一 ” 小尾巴 ” 去掉,并让直升机更加紧凑,就成为了航空工程师们努力的一个方向。事实上,早在直升机发展初期,就有航空工程师提出,既然单旋翼会产生反作用力矩,那如果再引入一副旋翼,让二者的反作用力矩互相地效岂不两全其美?由此就诞生了一系列双旋翼布局的直升机。最初诞生的横列式双旋翼直升机的旋翼系统为两副横向并排布置、旋转方向相反的旋翼,虽然可以获得更大的机体载重,但由于存在机翼和位于机翼上的两具发动机短舱,因而飞行阻力较大且垂直飞行性能差,而纵列式双旋翼直升机虽然由于两副主旋翼采用纵向布置从而保证了总体结构的紧凑且抗侧风能力强,但前旋翼对后旋翼产生的气动干扰依然带来了操纵品质低以及偏航操纵效率较低等缺点,同时这两种布局都很难被用于轻型直升机,于是就有航空工程师 ” 更进一步 “,想到了将两副旋翼共轴布置的方式,这样等于就获得了一架 ” 无尾 ” 直升机,不仅适合在狭小区域起降,停放时所需空间也明显小于带尾桨直升机,可以将直升机的优势发挥到极致。1944 年 7 月 4 日,美国工程师小斯坦利 · 希勒(Stanley Hiller Jr.)驾驶其自行设计的 XH-44 型直升机完成首飞,这也标志着共轴式直升机的诞生。虽然该机最终并没有获得来自美军或者民间机构的订单,但依然被认为具有发展前途,于是这一概念开始在全世界范围内流行起来。图 1、在加州大学伯克利分校玫瑰湾体育场进行首飞的 XH-44 型直升机新领域的新作为作为第二次世界大战中苏联空军作战飞机的主要设计者之一,亚历山大 · 雅科夫列夫和他领导的雅科夫列夫设计局在整个战争期间都专注于固定翼飞机的研发,但在战争结束后,进入德国境内搜集德国航空技术情报的苏联航空专家在了解到德国直升机研发进度和一些实用化机型技术细节,尤其是设法评估了一架被缴获的 Fa 223″ 龙 ” 式直升机后,意识到直升机在未来战争中的价值,因此提议加速本国直升机的研发工作,由此,包括雅科夫列夫设计局在内,一系列新型直升机研发项目纷纷上马。图 2、早在战前,苏联航空业就已经开始探索直升机技术,图为由伊万・布拉图欣(Ivan Pavlovich Bratukhin)领导的设计局研制的 2MG Omega 系列横列式双旋翼直升机1946 年,代号为 ” 试验直升机 “(俄语名称:Экспериментальный Геликоптер,拉丁字母转写为 Eksperimentahl ’ nyy ghelikopter,缩写为 EG)的研究项目正式上马,当然,雅科夫列夫设计局 ” 掺和 ” 直升机设计也不是拍脑袋,他们为此做了不少 ” 功课 ” ——除了研究德国直升机的资料之外,以项目总设计师贝莫沃(Bemowo)为首的一批技术人员还曾与法国布雷盖公司进行技术交流,并掌握了法国从战前开始研发的 ” 多兰德 “(Dorand)系列共轴式直升机的一部分技术资料。图 3、在战后完成的 ” 多兰德 “G.20 型共轴式直升机原型机由于当时的雅科夫列夫设计局正是兵强马壮的时候,因此在完成包括 Yak-15/17 等项目的同时就顺带进行了 ” 试验直升机 ” 的设计,并于 1947 年初完成了初始设计,之后为了稳妥起见,研发团队先制造了一个 ” 试验直升机 ” 的缩比例模型,并以雅科夫列夫设计局的代号 OKB-115 将其命名为 ED-115,而第一架原型机在 1947 年夏天即宣告完成,并立刻投入了各方面试验。图 4、ED-115 号模型图 5、刚刚制造完成的 ” 试验直升机 ” 原型机创新出个 ” 啥 “非常有意思的是,就在进行新型直升机研发项目的消息传遍整个设计局时,设计局内不少人得知此事后的第一反应居然是 ” 啥,你在开玩笑吗 “(俄语:шутыш,拉丁字母音译为 Shootka),因此这架 ” 试验直升机 ” 还多了个诨名 ” 啥 “(Sh)。图 6、” 试验直升机 ” 机体结构解剖图” 试验直升机 ” 机体全长 6.53 米,旋翼直径为 10 米,机体空重为 878 千克,最大起飞重量达到 1020 千克,这样的 ” 小身板 ” 的结果就是机体研发难度下降,从而是研发团队可以更专注于共轴式结构的设计。为了降低机体重量,” 试验直升机 ” 并未采用全金属机身,而是由钢管焊接出机身骨架,整个机体被分为三部分,其中包括可以容纳驾驶和副驾驶的驾驶舱在内的机体前部以杜拉铝充当蒙皮,包括发动机以及油箱和减速器在内的中间部分有部分(除发动机舱外)使用杜拉铝蒙皮,而包括水平尾翼和位于其两端的两片垂直尾翼的整个机尾的后段机身则以织物蒙皮覆盖。” 试验直升机 ” 的起落架为固定式前三点式起落架,配备垂直减震支撑。图 7、” 试验直升机 ” 正面图,可见其起落架形态和结构作为 ” 试验直升机 ” 的动力来源,一台什韦索夫(Shvetsov)M-11FR-1 型星形 5 缸气冷式发动机可以提供最大 140 马力的输出功率。该发动机使用一个传动系统驱动两副共轴布置的由层压松木和硬木制成的双叶可折叠式旋翼,两副旋翼被连接在钢和杜拉铝制成的枢轴上,以互为相反的方向旋转,均可达到 233 转 / 分的转速。而传动系统包括离心离合器、90 度转角齿轮箱(一种用于改变动力传输方向的机械装置,可将动力传输方向从水平转为垂直或反之)和冷却风扇等。存放燃油的油箱被放置在齿轮箱下方,而滑油箱则位于发动机旁。值得一提的是,” 试验直升机 ” 的旋翼铰链系统既可以通过液压系统调整所有旋翼叶片的共同倾斜角度(从而控制推进力)也可以调整单个叶片的倾斜角度(从而产生侧向力或实现转向),并且可以在飞行过程中自动校正叶片的倾斜角度。图 8、M-11FR-1 实物图图 9、” 试验直升机 ” 旋翼铰链系统控制结构示意图未竟的高飞” 试验直升机 ” 原型机由试飞员特扎夫罗夫斯基(V.V.Tezavrovskii)完成了首飞,为了安全起见,早期的 40 次飞行 ( 总飞行时间约为 5 小时 ) 均为系留飞行,直到当年 12 月 20 日才完成了首次自由飞行试验。由于在试飞过程中试飞员和设计团队发现直升机的重心过于靠后,因此原型机的尾翼被拆除,而滑油箱则被重新布置在驾驶舱后的位置。图 10、经过修改尾部设计后的 ” 试验直升机 ” 原型机图 11、修改后的 ” 试验直升机 ” 结构图,注意滑油箱位置图 12、飞行中的 ” 试验直升机 ” 原型机考虑到 M-11FR-1 的功率已经有些 ” 不够用 “,因此到了 1948 年初 ” 试验直升机 ” 开始尝试以 M-12 型发动机换装原发动机,换装后的首次试飞于当年 4 月 9 日进行,但事实证明换装效果不佳,因此 ” 试验直升机 ” 由被迫换回了 M-11FR-1。截止到 1948 年 7 月 8 日,” 试验直升机 ” 共进行了 75 次自由飞行 ( 总飞行时间约 15 小时 ) ,尽管在悬停时表现尚可,但一旦速度接近 30 千米 / 时就会出现过度振动、杆力损失和旋翼不稳定等问题。不仅最大速度仅达到了 70 千米 / 时(设计最大速度为 93 千米 / 时),飞行高度也从来没有突破 180 米(设计最大升限位 2700 米),而 235 千米的最大航程就更是无从 ” 试 ” 起。虽然这些问题并非难以解决,但雅科夫列夫设计局已经没有机会了,同样是在 1948 年,由米哈伊尔 · 米里(Mikhail Mil)领导的设计局设计的 GM-1(GM 为俄语 ” 米里直升机 ” 的拉丁字母转写 Gelikopter Mil 的缩写)完成了首飞,这种直升机采用传统的单旋翼配尾桨式布局,不仅更加成熟可靠,而且改进和发展潜力也更大,随着该机最终以 Mi-1 的编号成为苏联历史上第一种投入批量生产的直升机,” 试验直升机 ” 也失去了进一步完善的可能。图 13. 就在 ” 试验直升机 ” 项目被取消时,正在建造中的第二架样机直接被废弃,而唯一完成的原型机在莫斯科航空研究所被保存了几年,直到 1954 年被学生改造成一架机器雪橇并被捐赠给了哈萨克斯坦的一个农场,之后的命运不得而知,这就是雅科夫列夫设计局的的第一个直升机研发项目的结局。- 全文完,敬请期待下一篇!-

OCR:燃烧的岛群 欢迎你 中国首个泛海洋历史/军事/文化研讨群

OCR:Hllorcopter

OCR:S’FRANCAVEE DU GYROPLANE

OCR:?

OCR: 品

OCR:c000n2