时常感受到自己和共事的同事们由于过大压力的影响,做出错误的决策或根本没做出适当的决策,虽然迄今为止大多数时候没造成进一步的严重后果,但事后还是会十分懊恼。因此, 如何合理的进行驾驶舱内的压力管理是一个重大而有意义的课题。当然,在很多人为因素的教案上,我们都可以找到这样的关联课题,如日常生活事件诸如家庭不和、其他琐事、烦恼的经济和健康问题也会导致压力。而这些个人压力也会迫使飞行员分散精力,无法有效率地工作,甚至产生长期的焦虑。然而个人因素导致的压力不但复杂,而且是目前笔者能力难以企及的。因而在接下来的文章中,将只侧重于探讨在自动化驾驶舱中产生的并能通过技术手段进行控制的压力,并根据笔者的多年飞行经验和不断学习总结的一些体会,提供一到两点对本文读者有实际意义的建议。希望有助于他们工作中能够在压力得到控制的情况下,有时间并“能”及时作出正确的决策。

笔者试图但还是不可避免的要从一些教科书式的词句中开始。毕竟百年航空,美欧国家已积累了丰富的飞行经验并总结出了适用的飞行理论。我们暂且学习鲁迅先生使用“拿来主义”,尽其所能去理解吸收,并期望将来能够实现超越。

“一个优秀的飞行员能利用其卓越的判断力和出众的能力来避免压力的状况的产生”

这一句人为因素教案中的经典话语有其片面的正确性。没错,飞行员可以通过前期的预估判断和计划的准确实施来管理飞行的节奏,避免压力的产生。但永远有意外,我想这也是自动化设备已相当可靠,无人机已飞上天,而飞行员还存在的理由之一吧。当然,不管是意料之中或是意料之外,飞行员都应该有能力处理好问题,控制住压力,使飞行重新回到自己设定好的“航线”上。

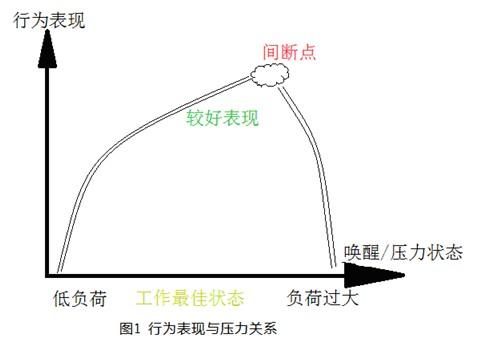

压力与飞行员的情境意识息息相关,这也是笔者开篇的意义所在:认识到自己和他人身上的压力迹象对于保持良好的驾驶舱控制是非常重要的。压力也不一定会造成不良后果,它有时候还是飞行员保持情景意识的必需品,但过大的压力却有可能开启错误链,导致飞行员一步步或直接丢失情景意识。以下从教科书上引用的一些行为,标志着驾驶舱开始进入失控的节奏: 目标不明确、视野狭窄、反思次数减少、思路单一、冒险和违章行为增加、不能做出决策等等,也就是中国飞行员口中常念叨的三字经——“错、漏、忘”。

压力并非单纯由环境本身引起,更多的是由于人们对环境的理解方式造成的。专业研究表明压力机制是自动的,压力反应却是由于认知和情感因素引起的。也就是说同样的环境造就的压力,对每个人而言,引起的心理压力程度是不同的,它跟所处当时“特定环境”的个人的心理因素(疲劳或健康状况)和个人性格都有一定的关系。这也表明每个个体的压力是具有通过适当心理调节来进行控制的可能性的;另一方面,个体与个体之间有差异性,当然也有共性,人不能只是或者不应该被动的去适应,而应该主动谋求改变环境。本文着重于分析能否使用合适的技术手段来建立当时特定的环境,使其尽量满足飞行员的预期,也就是控制住压力的“源头”。

一、驾驶舱内压力的产生

我们周围的大多数人属于单任务处理模式,一般来说不能同时处理多项任务。当任务目标总量(工作负荷)增加超过一定范畴时,而人的处理能力一定(普通人都有极限,飞行员也是普通人),由于需要排序处理的关系,此时就会产生压力。

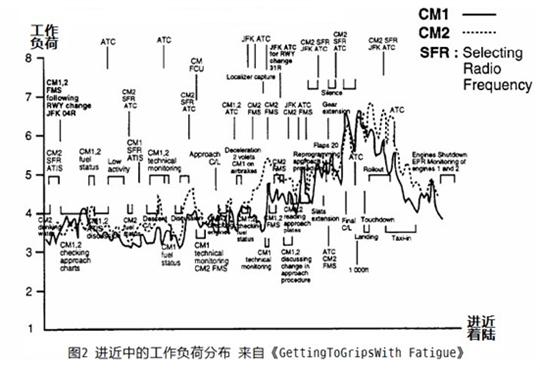

在驾驶舱内,因此,压力的产生主要来自于在“有限”的时间内需要识别和控制的数据的总和(工作负荷)。无论飞行时间的长短,飞行过程都有其固有的节奏,且飞行的各个阶段是紧密连接的,各阶段的程序也是按部就班进行的。“有限”的时间是指某一特定阶段所需要的时间,如一个正常的进近过程就是在一边下降一边建立着陆所需构型中完成的,可能也就几分钟的时间。这短短的几分钟,飞行员会很“忙”,他需要默契地配合着建立飞行着陆所需的构型,谨慎地控制飞机进入最后着陆阶段的能量,还要顾及到与地面管制人员以及双人制机组间内部沟通...

当然你也可以退一步思考:利用盘旋等待或是复飞来“创造”时间。用压力管理的专业术语来讲也就是对时间进行了管理,但那也就意味着开始进入了“不正常”的状态,这也可能进一步带来时间(燃油状况)和其它(如个人评价、状态恢复技能等)方面的压力。

二、自动化驾驶舱特性

二十世纪后期,随着的军用技术的引进,自动化飞机为飞行员带来了职能上的变化——从一个“操作驾驶员”变成了“操作-决策管理员”。飞行员已不再是传统意义上的“飞行员”,更像是一个“办公室文员”。更多的时间里,他们就是坐在座椅上盯着一堆显示设备,而更多的数据计算工作和环境告警工作由计算机提供,这表面上看起来飞行员只要能合理利用这些数据和掌控自动驾驶仪即可完成飞行任务。因此,飞行界有那么一条俗语是这么说的:“Monkey can fly!”。然而,事实上飞行员要做的远不止如此。他们必须不仅仅要了解这些自动化设备的内部连结、工作模式、提供数据的可用性,而且更多的时间需要花在数据的识别和比对上;同时在操纵上,自动化飞行并没有完全免除——飞行员有着控制好飞机使其沿合理的航迹和剖面飞行的责任,尽管操纵方式(电传操纵和自动油门)有所改变,剖面、能量等需要控制的参数是不变的。

在自动化驾驶舱中,由于其独有的设计特性带来不小的变化使得飞行员各个阶段的工作负荷也跟着发生了改变。我相信自动化设计人员都有一个好的出发点,为了减轻某些飞行阶段的工作负荷,使飞行员不再做重复劳动,并使用新型显示系统帮助他们作出合理决策。然而事与愿违的是,在正常情况下,简单的事可能变得更简单,这导致飞行员飞行过程中不能得到适当的大脑刺激以保持警觉——如“无所事事”的巡航阶段,飞行员只需要定时巡视各个面板来保持情景意识。而在飞行关键阶段或非正常状态下,由于任务的复杂性大大增加,如果飞行员还是一如既往的依赖于自动化设备,反而可能会导致工作负荷短暂超限,从而造成他们在短时间内失去情景意识。如果不幸的是,飞行员还没有意识到或不能使用熟练的恢复技巧从这种状况中解脱出来,这将有可能导致进一步的严重后果——如在飞机刚离地瞬间,管制员连珠炮似的的给出多个指令,不把干飞行员需要训练有素的完成自动化驾驶舱特有的繁琐的计算机程序和其它指令的操作,这对刚进入航线飞行的飞行员就是一个“灾难”。这也就是空客飞机金科玉律——根据任务使用正确的自动化程度和事先进行分工并相互支持——的意义所在吧。

如今的自动化飞机有一些双刃剑似的特性/系统,如空中交通防撞系统(TCAS)、地形规避系统(EGPWS)、飞行管理计算机(FMGC)输入数据比对以及自动报叫系统(高度提醒喊话和其它警告)等。这些特性/系统都极大的增加了飞机的安全性,但如果飞行员过于依赖这些特性,必将陷入被动阶段。因为不管是上述的这些系统还是其它的自动化系统都不能免除飞行员控制飞机安全完成飞行的责任。在这些系统被动提醒喊话之前,飞行员有责任让自己保持住良好的情景意识,让飞机各个参数都在规章限制或是可控范围之内。我想飞行员的压力也来自于这份责任感。

自动化飞机当然也拥有很多传统飞机不具备的飞行特性,而有了这些特性的帮助,促使飞行员的工作负荷变得可控;由于飞行员在各阶段承受可控的压力,那么在整个飞行过程他们都能保持住良好的情景意识。在自动化飞机上,众所周知的“灯灭原理”和“包线保护”就是可以显著降低飞行员压力(工作负荷)的工具。“灯灭原理”直接减少了飞行员对飞机各个分子系统的日常性操纵任务,从而把时间和资源给他们用于提高情景意识或解决问题;而“包线保护”则是在正常法则下,为飞行员提供减小操纵过度和使飞机承受过大载荷的可能性等功能,帮助他们在飞行关键阶段仍可以全权控制飞机至最大性能,这意味着在紧急情况下飞行员可以立即动作并不会有失速等问题的困扰。

三、一些控制飞行各阶段压力的建议

飞行员工作负荷(压力)在不同飞行阶段(起飞前准备/起飞/巡航/进近着陆)、不同飞行科目(精密/非精密进近)下是不一样的。下面我们就来探讨一下各阶段的压力和控制的问题,使飞行能够“轻松”而有效率的完成。

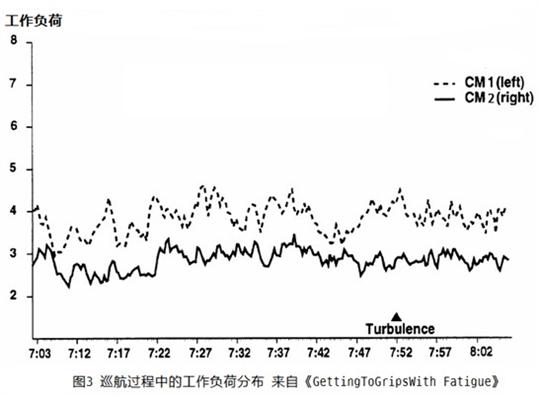

空客飞机飞行手册中将飞机从接通电源开始至发动机关断后5分钟的整个飞行时段分为了十个阶段。为了行文的需要,在此简单地分为起飞前准备/起飞/巡航/进近着陆四个阶段。其中起飞和进近着陆为两个飞行关键阶段,通常工作负荷较高;而巡航阶段由于各种自动化系统的帮助和航电系统的改进,工作负荷是偏低的。此时,如果飞行员不注意调整自己的情绪和精力,就会“昏昏欲睡”而失去警觉性和情景意识。起飞前准备由于飞机还未开始移动,通常是没有什么压力的——只要不是快速过站或“急于回家情绪”造成了“时间压力”。

(一)提前编程,改变工作负荷发生阶段

众所周知,自动化飞机有一个显著的特点,就是可以提前利用编程系统编制飞行程序。虽然这个特点可能改变了错误发生的时间(由于编程错误并没有被检查出,导致起飞后自动设备依照错误的编程造成差错),但这仍不失为自动化设备的先进之处或可称之为“优点”。如前所述,在起飞前准备和巡航阶段是相对压力较低的阶段,我们完全可以利用这两个阶段对后续的飞行关键阶段进行编程,并完成必要的交叉检查,使自动化系统执行的指令完全按照飞行标准程序(航图、计划及各种政策)或是飞行员的预想而进行。

在起飞前准备阶段,可以按照起飞离场图/航班计划/目的地进场图,将所需离场程序/航路点/进场程序/下降计划/速度限制一一对应的输入至飞行管理系统中主计划中,并合理的利用第二计 划(备用)——输入返场或起飞备降或第二跑道数据等信息。通过这样的举措,实际上也就是提前对航班的水平和垂直剖面作出了规划,并且还有了备用方案,随时可以调用,直接减小了后续航段的工作负荷。

在实际运行操作时,只要需要的变量不多,就可以使用自动化设备,减少人工干预的必要。但是请注意,一旦与预期的完全不一致或有较多改变时,不要低头忙于更改原先计划(重新编程),而应该进行必要的人工干预。首先确保控制好飞机当前的状态,在方便时进行编程并重新接通自动化设备。

(二)准确预知,决策领先实际飞行状态

起飞前和下降前简令是有效的压力管理工具。通过简令,驾驶舱机组间可建立起共同的任务目标,做出合理的分工并可完成对运行整体环境的评估。这样的沟通放在时间比较充裕的起飞前准备和巡航阶段是比较有效的;在飞行关键阶段当双人制机组都繁忙起来时,沟通的效率就比较差。飞行先驱们将简令这一工具比作一位优雅女士的裙子——当裙子过长时,她会失去吸引力;而当裙子过短时,又挡不住关键部位。笔者所在公司将简令标准化后,统一配备于机上,使之具有了“检查单”的作用。通过预习“简令检查单”,使飞行员们建立起必要的情景意识,但要注意的是,在把杆飞行员使用简令这一工具时,应该强调“机组间沟通”这一作用,注重利用好“另一个人”这一优势资源,而不是仅仅利用其检查自动化设备的编程或只是例行性的“背书”。一个有相互交流的简令永远比一个人在讲、另一个人“点头称是”的简令有效得多;

而在面对任何短期复杂目标时,飞行员亦可利用简令这一工具来管理压力,做到忙而不乱。曾听说过一个关于飞行的故事,一位飞行员向他同样是飞行员的父亲讨教如何在一辈子的飞行生涯中保证安全。他的父亲告诉他说,在任何情况下不要着急,先掏出自己的手表看着秒针走15秒。这个故事的真实性不得而知,但我们却可以从中领会到一些老一辈飞行员的智慧之处和飞行的真谛。首先,飞机出了问题,再沉着的飞行员,内心也不免会泛起波澜,急进是在所难免的。所以为了防止忙中出错,你还不如先低头看自己的手表,稳定好自己的情绪,再进行冷静的判断和正确的处理。其次,飞行员须学会利用处理故障前短暂的时间,做一个“短”简令,对后续的紧急程序和正常程序合理的分工排序。这样做就明确一些任务必要的优先顺序,而机组间的交流有利于做出后续的决策。

(三)目标控制,并合理使用自动化设备

“只要起飞就要想到中断,进近时就要想到复飞”,飞行界的前辈曾谆谆教导我们。而在自动化飞机上,这两个问题都得到了简化。在起飞过程中,自动化系统会自动监控各个系统的工作状况,并能够根据当时起飞速度和故障状况给出或是不给飞行员警告,这极大的减小了飞行员起飞时的压力。此时,判断飞行故障状况已不再是飞行员的直接任务,飞行员可以直接根据警告作出“中断起飞"的决策;

而在进近着陆过程中,自动化飞机先进的显示系统,可以利用图形界面直接向飞行员显示较为精确的预计改平或能量符号(能量圈)及其他各种预测——当然要相信计算机给出的显示,前提是在进近前已检查过导航精度和飞行管理系统中各个航路点的对应位置。通过计算机较为精确的预测,大大减少了飞行员不停计算下降剖面和飞机能量的需要。在此,我也推荐各位飞行员同行多使用决断关口这样的飞行方法。这个方法的特点就是飞行员须提前对下降剖面(能量)进行计算和判断,并根据航图/管制要求/飞行员经验设置好各个关口的短期目标(速度/高度/形态),作为决策的判断依据。各个关口的位置可以参照走廊口/IAF/IF/FAF这样在航图上注明的航路点,也可以使用诸如切跑道上空/固定距离这样的自定义点。通过与自动化设备计算的或飞行员自己的计算结合,可以随时发现飞机与目标的差距,并采取合理的措施达成一个个关口的短期目标。短期目标有序的完成,最终就能确保完成长期目标(顺利完成着陆)。这样飞行员就不会“盲目的保守”,也不会过于轻率。该方法既可满足于越障要求,又能满足公司的节油政策,而飞行员的压力也是完全可控的。

通过合理的CRM技巧,这样的任务目标监控甚至可以由不把杆飞行员完成,从而使得把杆飞行员从繁忙的计算任务中解脱出来,将精力放在“全局”的掌控上。在航线教员带飞副驾驶的飞行过程中,决断关口的使用尤其有帮助。有时候由于副驾驶个人经验还有所欠缺,可能因为一些飞行中其他信息的干扰短暂失去对飞机整体情况的掌控。如果能够在使用前面所述的简令工具时,两人间明确一系列连续的短期任务目标,教员就可以对“偏离“进行监控并能提前对副驾驶进行必要的提醒,而不会等到“万不得已”时再“迫于压力”干预甚至接管副驾驶的操作——此时过大的压力可能导致“复飞”或其它更严重的后果。。

在转向五边或加入短五边前应对此时的飞机状态进行最后的评估,如果不能满足条件(如高度高、速度大、未建立合适形态)应延迟加入五边的时机。因为五边通常工作负荷较高,且一旦进入将没有更多的空间做机动飞行,来获得宝贵的时间,此时压力将陡增,不利于进近的稳定性。

最后谈一下巡航阶段。这个阶段工作负荷较低,前面已提过在这种低负荷状况下不利于保持情景意识。在巡航阶段基本上不 需要做什么状态改变,因为在如今的自动化驾驶舱中,自动化设备掌控了一切。单调的无线电音频、驾驶舱的环境噪音以及太阳的照射,这种枯燥的氛围慢慢会让飞行员丧失警惕性。因此,这个阶段的压力控制不是通过减少而是增加适量的工作负荷来完成的。根据公司相关政策,应该定期进行飞行时间的记录及适当的燃油监控政策;定期巡视各个系统的概况显示;机组间也可以适当的对飞行中一些信息进行沟通;在巡航最后阶段,完成对进近着陆的必要准备和机组间的沟通。

我记得一位飞行界前辈讲过,飞行过程是一个“持续决策”的过程。笔者通过多年的飞行实践了解到的确如此。我希望本文读者通过上述推荐的方法,提前对飞机状态进行预想和判断,合理的任务分工,使用合适的飞行技巧,对工作负荷(压力)进行的有效管理,就有了时间和精力来实现这样的“持续决策”。

总而言之,自动化驾驶舱中的压力是一把“双刃剑”,有时候它是飞行员工作动力的源泉,而有时候它又是驾驶舱决策的“障碍”。在驾驶舱内工作的飞行员需要谨慎的控制好各阶段的压力,使之在任何阶段都不应该成为障碍,而应该成为实现一个"PERFECT LANDING"的动力。

参考:

[1].DEDALE S.A.&IFSA《BRIEFINGS》

[2].空客A320系列FCTM&FCOM

[3].空客运行技术资源部《GettingToGripsWith Fatigue&Alertness management》

(发表于《飞行员》2013年5月)

(本文仅代表作者观点,中国民用航空网保持中立。)